中小企業診断士として活動を始める第一歩が「実務補習」です。

ここで得られる経験は、診断士としての土台を築くだけでなく、人脈形成やキャリア設計にも直結します。

しかし、受講方法や日程、費用については情報が断片的で、受講前に迷う人も少なくありません。

本記事では、実務補習の2つのコースを比較し、メリット・デメリットを整理しながら、最適な選択をサポートします。

実務補習の選択肢(15日コースと5日×3回コース)

中小企業診断士の実務補習には、大きく分けて 「15日間連続コース」 と 「5日間×3回コース」 の2種類があります。

いずれも合計15日間の参加が必要ですが、スケジュールや進め方には違いがあり、受講者のライフスタイルやキャリア状況によって適したコースは変わります。

ここでは、それぞれの特徴を整理しながら比較してみましょう。

15日間連続コースの特徴

15日コースは、短期集中型で一気に補習を修了できるのが最大のメリットです。

平日・休日を含む連続した日程で行われ、数週間で実務補習を終えることが可能です。

メリット

• 短期間で資格登録まで進められる

• チームメンバーとの一体感が生まれやすい

• 記憶が途切れにくく、学習効果が持続する

デメリット

• まとまった休暇が必要(仕事を休みにくい人には不向き)

• 体力的な負担が大きい

• 地方からの参加者は宿泊費がかさみやすい

特に、時間に余裕がある方や「早く登録して活動を始めたい」という方には適したコースです。

5日間×3回コースの特徴

一方の5日×3回コースは、15日間を3つの期間に分けて受講するスタイルです。

1回あたりの負担は少なく、仕事や家庭との両立がしやすいのが特徴です。

メリット

• 仕事と両立しやすい(週末や有給を組み合わせて調整可能)

• 学んだ内容を整理しながら次の回に臨める

• 体力的に余裕を持って参加できる

デメリット

• 全体修了までに時間がかかる

• チームが固定されない場合、毎回人間関係の構築が必要

• 間が空くことで集中力が途切れるリスク

特に、現役会社員や家庭との調整が必要な方、またシニア層で体力を配慮したい方にはこちらの方が取り組みやすいでしょう。

どちらを選ぶべきか?

「早く資格登録をしたい」「短期で集中して取り組みたい」なら15日コース、

「仕事や家庭と両立させたい」「体力的に分散したい」なら5日×3回コースが向いています。

つまり、自分のライフスタイルやキャリア設計に合わせて、「スピード重視」か「両立重視」かを軸に選ぶことが大切です。

シニア層であれば、無理のない日程で継続できる5日×3回コースを選ぶケースが多い傾向があります。

実務補習の進め方と内容

実務補習は、単なる座学ではなく、実際の中小企業に足を運び、経営課題を分析・助言する実践的なプログラムです。

診断士試験で培った知識を現場に応用する、まさに「診断士としての最初の仕事体験」といえるでしょう。

ここでは、補習がどのように進められるのかを具体的に解説します。

初日:オリエンテーションとチーム編成

実務補習は、まず受講者が数名ずつのチームに分かれるところから始まります。

指導員(ベテラン診断士)がチームを引率し、補習全体の進め方やスケジュールが説明されます。

この段階で、役割分担(リーダー、調査担当、資料整理、発表準備など)が決められることが多く、チームワークのスタート地点となります。

現地調査・ヒアリング

続いて、診断対象となる企業を訪問し、経営者や従業員へのヒアリングを行います。

• 経営理念や事業概要の確認

• 財務状況や業績の把握

• 生産現場や店舗の視察

などを通じて、企業の課題を多角的に分析します。

シニア層にとっては、長年の社会人経験を活かして「聞く力」「現場を見る目」を発揮できる場面でもあります。

分析と報告書作成

現地調査で得た情報をもとに、チームでディスカッションを行い、課題の抽出や改善提案をまとめていきます。

ここでは診断士試験の知識が活きる一方で、実務ならではの柔軟な判断力も求められます。

報告書はWordやPowerPointを活用して作成し、戦略提案や改善策を整理。

限られた時間の中で資料を仕上げるため、ITスキルや時間管理が試されます。

最終発表とフィードバック

最終日には、チームごとに診断報告書を経営者へプレゼンテーションします。

単なる学習の場にとどまらず、実際に中小企業の経営改善に貢献する場でもあるため、受講者にとって大きな達成感があります。

また、指導員からのフィードバックを通じて、診断士としての姿勢や改善点を学ぶことができ、今後の活動に直結する実践力が養われます。

このように、実務補習は「学んだ知識を現場で使えるか」を試されるプログラムです。

シニア世代の学び直しにも最適であり、知識を経験に結びつける貴重な機会となります。

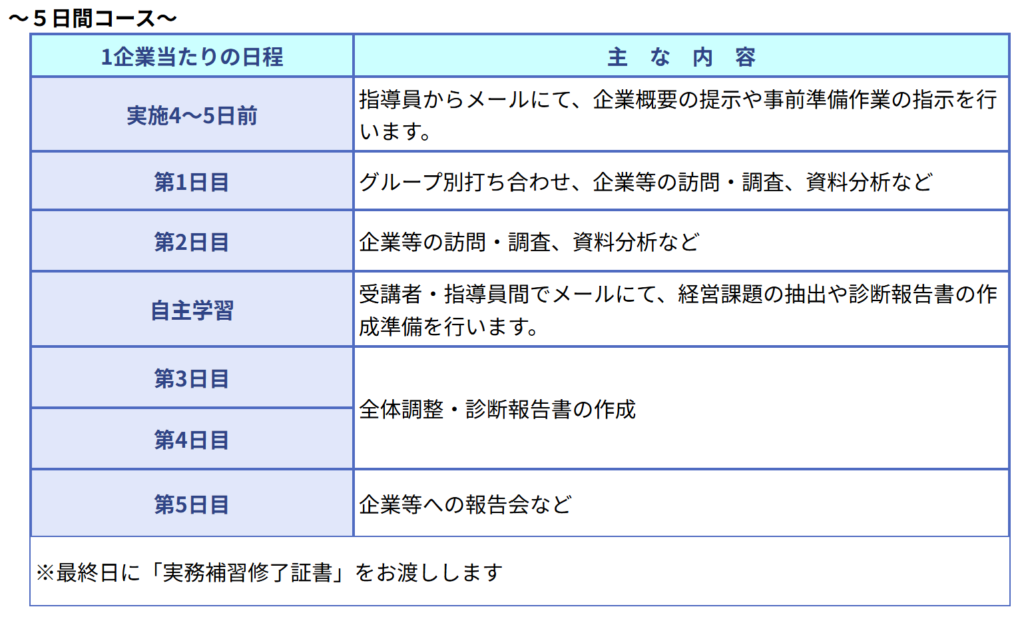

5日コースの例(引用元:日本中小企業診断士協会連合会ホームページ)

費用の内訳とリアル負担

実務補習を受けるにあたって、多くの受講者が気になるのが「費用はいくらかかるのか?」という点です。

中小企業診断士の登録には必須のプロセスですが、受講料以外にも出費が発生します。

ここでは、その内訳を整理してみましょう。

協会への受講料

実務補習の受講料は、協会に支払う正式な費用です。

• 15日間コース:約15万円前後

• 5日×3回コース:1回ごとに約5万円前後(合計で15万円程度)

いずれのコースも最終的な総額はほぼ同じですが、分割で支払えるか一括かの違いがあります。

会社員にとっては一度に大きな金額を負担する15日コースよりも、5日×3回コースの方が資金計画を立てやすいケースもあります。

交通費・宿泊費

現地企業への訪問があるため、交通費は必ず発生します。

特に地方在住の方が都市部の実務補習に参加する場合、宿泊費も加わり、負担が増える傾向があります。

• 日帰り参加:1回あたり数千円〜1万円程度

• 宿泊を伴う場合:1泊8,000〜12,000円前後が目安

受講地を選ぶ際には、自宅からのアクセスや宿泊費の有無も重要な判断材料となります。

資料・書籍代

報告書作成や分析のために、基本的なビジネス参考書や補助的な書籍を購入する人も少なくありません。

特に初めて診断の現場に触れる人にとっては、財務分析やマーケティング関連の入門書を手元に置いておくと安心です。

これらは数千円〜1万円程度の追加投資と考えておくと良いでしょう。

見落としがちな費用

意外と忘れがちなのが「飲食代」や「チームでの打合せにかかるカフェ利用費」。

また、報告書印刷や文具などの細かい実費も積み重なります。

数百円〜数千円の範囲ですが、繰り返すとそれなりの出費になります。

このように、実務補習にかかる総額は 20万円前後 と見ておくのが現実的です。

「診断士資格をキャリアにどう活かすか」を踏まえれば、これは将来への自己投資ともいえるでしょう。

費用面で不安がある方は、事前に予算を立て、交通・宿泊の工夫(早割やビジネスホテル予約)で負担を軽減するのがおすすめです。

他の実務対応との比較

中小企業診断士として登録するためには、必ず「実務能力を証明するプロセス」が必要です。

その代表的な方法が「実務補習」ですが、実は他にも選択肢があります。

ここでは、実務補習とその他の方法を比較し、それぞれの特徴を整理します。

実務補習と登録養成課程の違い

登録養成課程は、大学院や専門機関で提供される長期カリキュラムです。

数か月から1〜2年にわたり体系的に経営診断のプロセスを学びます。

受講資格は1次試験合格者であり、2次試験や実務補習を経ないで診断士登録することができます。

メリット

• 実務補習よりも深い理論学習が可能

• 長期的に学べるため、知識の定着度が高い

• 2次試験や実務補習を経ないで登録できる

デメリット

• 費用が高額(数十万円〜100万円超)

• 長期間の通学・受講が必要

• 社会人にとっては時間的制約が大きい

短期集中で登録を目指す人には不向きですが、研究志向やキャリアアップを見据える人には有効な選択肢です。

実務補習と「実務従事」の違い

実務従事とは、診断士の業務に実際に携わり、一定期間の経験を積む方法です。

補習や養成課程と異なり、リアルな案件に関与できるのが特徴です。

メリット

• 本物のクライアント案件に関われる

• 実際のコンサルティング体験を積める

• 自分の強みや得意分野を見つけやすい

デメリット

• 機会を得るのが難しい(診断士の人脈が必要)

• 期間や案件数が不確定で、登録に時間がかかる

• 初学者にとってはハードルが高い

経験豊富な社会人であれば魅力的ですが、合格直後の受験生には準備が難しいケースが多いです。

実務補習の位置づけ

上記を踏まえると、実務補習は「最も多くの合格者が選択する王道ルート」といえます。

• 登録養成課程:理論・長期・高額

• 実務従事:実践・人脈依存・機会が限られる

• 実務補習:標準的・期間限定・登録までの近道

特にシニア層にとっては、「短期で登録可能」「参加者とのネットワークが築ける」という点で実務補習が現実的かつ効果的な選択肢となります。

このように、同じ「実務対応」でも特徴や負担は大きく異なります。

自分のキャリアビジョンやライフスタイルに合わせて選ぶことが重要です。

実務補習を有意義にするための工夫

実務補習は単なる義務的プロセスではなく、今後の診断士活動の基盤を築く絶好のチャンスです。

ただ参加するだけでは「忙しかった」で終わってしまいますが、工夫次第で学びの質や人脈形成を大きく高めることができます。

事前準備を徹底する

現地調査の前に、対象企業の業種や市場動向を調べておくだけで議論の深さが変わります。

新聞記事や業界レポートをチェックしておけば、ヒアリング時に的確な質問ができ、経営者からの信頼感も高まります。

また、PC環境の整備(Word・Excel・PowerPointの操作確認)やテンプレート準備も重要です。

チーム作業をスムーズに進めるための「下準備」と考えましょう。

チームワークを意識する

実務補習では、チームでの協働が必須です。

限られた時間の中で報告書を仕上げるためには、役割分担と情報共有が欠かせません。

• 発表が得意な人はプレゼン担当

• 分析が得意な人は財務・市場調査担当

• 文章が得意な人は報告書作成担当

といったように、それぞれの強みを活かせるとチームの力が最大化します。

特にシニア層は経験豊富なため、ファシリテーションやまとめ役で貢献できるケースが多いでしょう。

振り返りと記録を残す

報告書や発表資料をコピーしておき、補習後に振り返ることは大きな財産になります。

診断士としての実務に直結するだけでなく、将来のコンサルティング活動やセミナー講師活動の素材としても活用できます。

また、仲間との連絡を続けることで、今後の案件紹介や勉強会への発展も期待できます。

シニア層におすすめの工夫

• 体力を配慮して、移動・宿泊は無理のない範囲で調整

• 自身の業務経験を引き合いに出して、現場での説得力を高める

• 若手受講者に知見を共有しつつ、新しいツールや方法を吸収するシニア層ならではの「経験と学び直しの融合」を意識することで、補習はより充実したものになります。

実務補習は「資格登録のための義務」ではなく、「診断士としての出発点」。

準備と姿勢次第で、今後のキャリアを左右する貴重な学びに変えることができます。

まとめ:実務補習は診断士としての第一歩

中小企業診断士の実務補習は、資格登録の必須プロセスであると同時に、今後のキャリアを広げるための貴重な体験です。

• 15日間コースは短期集中でスピーディに登録できる

• 5日×3回コースは両立しやすく、体力面でも安心

• 費用は20万円前後かかるが、自己投資としての価値は大きい

• 登録養成課程や実務従事との比較でも、王道かつ現実的な選択肢

• 準備や工夫次第で、人脈形成や実務スキル強化にもつながる

特にシニア世代にとっては、長年の経験を活かしつつ、新しい学びを実務に結びつけられる絶好の機会です。

実務補習を「ただの義務」として消化するのではなく、キャリアの出発点として積極的に活用する姿勢が大切になります。

これから診断士として歩みを始めるあなたにとって、実務補習は単なる通過点ではなく「未来を広げる入口」です。

ぜひ自分に合ったスタイルで取り組み、資格取得後の可能性を大きく広げていきましょう。

コメント