「過去問は解いているのに点が伸びない」「模試で同じ間違いをしてしまう」――こうした悩みを放置すると、多年度受験の道まっしぐらです。

解決のカギは“振り返りと改善”を組み込んだ学習法にあります。

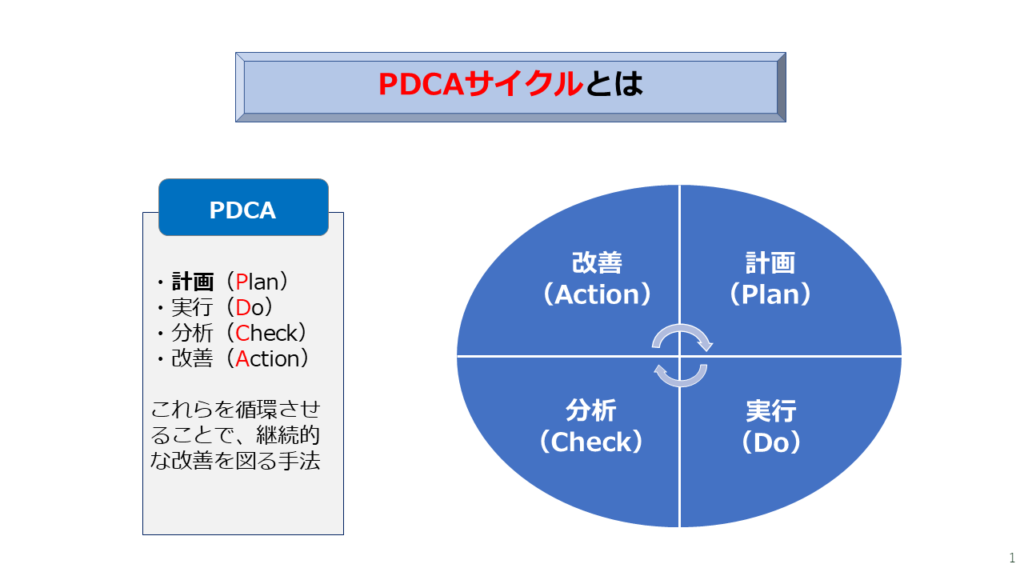

診断士試験でも重要なPDCAサイクルを学習に応用することで、単なる努力が“成長する努力”に変わります。

本記事では、その実践法を具体例を交えて紹介します。

なぜ学習が停滞するのか

中小企業診断士試験に挑む多くの受験生が直面する課題の一つが「学習の停滞」です。

努力しているにもかかわらず成果が伸びない原因は、単に勉強時間の不足ではありません。

実際には、学習プロセスの中に「改善の仕組み」が欠けていることが大きな要因です。

チェック不足で同じミスを繰り返す

模試や過去問を解いても、その結果を振り返らずに次へ進んでしまう。

これは企業で言えば「売上データを分析せずに販売戦略を続ける」ようなものです。

同じ誤答を繰り返すことで学習効率は大幅に低下し、知識の定着も進みません。

特に記憶力の衰えを感じやすい50代以降では、この「振り返り不足」が停滞の最大の要因となります。

改善が属人的で曖昧になる

「次はもっと頑張ろう」「集中してやろう」といった精神論だけでは、改善は一時的な効果にとどまります。

診断士試験は幅広い科目と長期的な学習が求められるため、気合いでは乗り越えられません。

経営においても、勘や経験則だけで経営改善を試みると失敗するのと同じで、学習にも“仕組み化された改善プロセス”が必要なのです。

学習計画が形骸化する

学習計画を立てても、実行後のチェックと修正がないまま進めてしまうと「計画倒れ」に陥りがちです。

例えば「今月は財務会計を重点的に」と決めても、その効果を測定せず、進捗を振り返らなければ、結果として勉強時間の浪費につながります。

これは企業が「事業計画を作ったまま棚に眠らせる」ような状態と同じです。

👉 つまり、学習が停滞する原因は「時間の不足」ではなく、「改善サイクルの欠如」にあります。

ここで有効なのが、診断士の実務でもおなじみの PDCAサイクルを学習に適用する発想 です。

次章では、PDCAを受験勉強にどう落とし込むのかを具体的に解説していきます。

診断士流・PDCAを受験勉強に落とし込む

学習の停滞を抜け出すには、単なる努力量の増加ではなく「仕組み化された改善」が不可欠です。

そこで役立つのが、中小企業診断士の実務でも多用される PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act) です。

受験勉強にこの発想を応用することで、行き当たりばったりの学習から“成果が見える学習”へと変えていくことができます。

Plan=目標設定と科目ごとの配分

まずは「いつまでに、どの科目で、どのレベルを目指すか」を具体的に設定します。

たとえば「一次試験までに財務会計は過去問正答率70%を達成する」といった具合です。

診断士試験は7科目と広範囲に及ぶため、全科目を均等に学習するのではなく、得意科目に重点を置く配分が重要です。

ここでのポイントは、計画を曖昧にせず「数字」で表すこと。

経営計画と同様、定量的な目標が改善の基盤になります。

Do=インプットとアウトプットのバランス

計画を実行に移す段階では、インプットとアウトプットの比率を意識することが大切です。

参考書を読むだけで満足せず、必ず過去問演習や模試で知識を実践に落とし込みましょう。

特に二次試験対策では、答案を書く練習を早めに始めることで「頭でわかる」から「書いて表現できる」へと実力が変わります。

Check=模試・答練のデータ化

模試や答練の結果は、ただ見直すだけでは不十分です。

正答率や時間配分、得点の伸びを数値化し、学習の成果を“見える化”することが重要です。

例えばExcelや学習管理アプリを使って「分野別の得点推移」を管理すれば、どこに学習資源を集中すべきかが一目でわかります。

診断士として企業の経営数値を分析するのと同じ発想を、自分の勉強に当てはめるのです。

Act=改善サイクルの実例

チェックの結果をもとに、次の計画に修正を加えます。

例えば「経営法務で同じ条文を繰り返し間違える」と気づいたら、条文集や判例解説書に投資する。

あるいは「財務会計の計算スピードが遅い」と判明したら、計算トレーニングの時間を毎日15分組み込む。

こうした改善を毎サイクル回すことで、勉強は自然と成果に直結する仕組みへと進化していきます。

👉 このように、診断士試験の学習にPDCAを導入すれば「やりっぱなし」や「精神論だけの改善」から脱却できます。

次章では、このPDCAを継続的に支える 学習ツールや参考書 を紹介し、実践に役立てる方法を解説します。

学習PDCAを支えるツール紹介

PDCAサイクルを学習に取り入れることができても、仕組みを支える「ツール」がなければ形骸化してしまいます。

ここでは、Plan・Do・Check・Actの各段階をサポートする便利な教材や学習補助グッズをご紹介します。

計画を見える化するチェックリストと進捗管理ノート

学習計画は頭の中で考えるだけでは続きません。

紙のノートや専用の学習手帳に「今日やること・終えたこと」を書き出すだけで、習慣化の効果が大きく高まります。

特に 「中小企業診断士 合格手帳」 のような資格学習向け手帳は、進捗を見える化する工夫が豊富でおすすめです。

Amazonでも手軽に購入でき、日々の学習を客観的に振り返る仕組みをつくれます。

アウトプット練習に役立つ過去問題集

Doの段階では、アウトプット教材が不可欠です。

市販の 「中小企業診断士 一次試験 過去問題集」 は年度ごとの出題傾向を把握できるだけでなく、弱点科目を発見するCheckの材料にもなります。

また、二次試験対策用の答案練習集も、Actの改善につなげるうえで非常に有効です。

学習をデータ化する管理アプリ

Checkの精度を上げるには、学習ログをデータ化するのが近道です。

スマートフォンの学習記録アプリやExcelで「勉強時間・科目ごとの得点推移」を数値化すれば、主観に頼らない分析が可能になります。

これはまさに、診断士が企業の財務数値を分析して課題を見抜くプロセスと同じです。

改善を支援する参考書や専門書

Actを充実させるためには、課題ごとに専門性を補強する参考書が役立ちます。Amazonで購入できる以下の書籍は、弱点補強や理解深化におすすめです。

• 『中小企業診断士 最速合格のための第1次試験過去問題集(TAC出版)』

→ 科目ごとに体系的に整理された過去問集。誤答の傾向を把握し、改善点を明確にする「Check」と「Act」に直結します。

• 『スピードテキスト 中小企業診断士 第1次試験〈経営法務〉(TAC出版)』

→ 経営法務の苦手克服に最適な定番テキスト。条文解説が平易で、法律分野の改善ポイントをピンポイントで補強できます。

これらの書籍はすべて楽天ブックスやAmazonで入手可能です。

弱点を明確にし、それに合わせて追加投資することは、単なる「出費」ではなく合格に近づくための 戦略的学習投資 と言えるでしょう。

👉 このようにツールを活用すれば、PDCAは単なる理論にとどまらず、日々の学習の中で具体的に回せるようになります。

次章では、実際にPDCAを回して成果を出した受験生の 実践事例 をご紹介します。

学習PDCAの実践事例

理論だけではイメージしづらいPDCAサイクルも、実際に活用して成果を出した事例を見ると理解が深まります。

ここでは、多年度受験を回避し短期間で合格に近づいた受験生の学習法を紹介します。

事例①|財務会計の弱点を克服した50代受験生

ある50代の受験生は、過去問を解くたびに財務会計で得点が伸びず悩んでいました。

そこで「Check」の段階で誤答の傾向をデータ化し、「キャッシュフロー計算書」「CVP分析」の2分野に絞り込んで学習を再設計。

さらに「Act」として毎朝15分の計算ドリルを習慣化した結果、3か月後には模試の得点が平均20点以上アップしました。

弱点の“見える化”と改善の具体化が成果につながった好例です。

事例②|二次試験で答案力を磨いた40代受験生

別の受験生は二次試験で「与件文の読み取りはできるのに、答案に落とし込めない」という課題を抱えていました。

そこでPDCAを導入し、答案を毎回「Check」して自己採点と比較。

弱点を洗い出した上で、「Act」として解答骨子を作る練習を増やしました。

その結果、本番では答案の一貫性が格段に向上し、前年は不合格だった事例Ⅱを突破。

振り返りと改善を繰り返すことで、答案力を高めた事例です。

事例③|学習計画を柔軟に修正した60代受験生

フルタイム勤務と家庭の事情で学習時間が限られていた60代の受験生は、当初立てた学習計画がすぐに崩れてしまいました。

しかし「Check」で実際の勉強時間を記録し、現実と計画のギャップを把握。

「Act」として“早朝1時間+昼休み30分”の固定スケジュールに切り替えることで、無理なく学習を継続できるようになりました。

結果として学習習慣が安定し、着実に得点を積み上げられるようになったのです。

👉 これらの事例が示すのは、「計画を立てること」よりも「振り返りと改善を仕組み化すること」が合否を分けるという点です。

次章では、この記事全体のまとめとして、多年度受験を避けるための学習マインドセット を整理していきます。

まとめ|多年度受験を避けるための学習マインドセット

中小企業診断士試験は、科目の多さ・出題範囲の広さから、多年度受験になりやすい資格のひとつです。

しかし「学習量」だけに頼っていては、時間も体力も限られるシニア世代にとって大きなリスクとなります。

そこで有効なのが、診断士の実務でも不可欠な PDCAサイクルを学習に応用すること です。

• Plan:目標を数値で設定し、科目ごとに配分を決める

• Do:インプットとアウトプットをバランス良く実行する

• Check:模試や過去問結果をデータ化して振り返る

• Act:改善策を具体的に取り入れ、次の学習計画に反映する

この仕組みを回すことで、勉強は「やりっぱなし」から「成長する努力」へと変わります。

特に50代以降の受験生にとって、限られた時間をいかに効率よく活かすかは大きなテーマです。

だからこそ、精神論に頼らず、仕組み化された学習改善が欠かせません。

👉 あなたも今日から、自分の学習に小さな「Check」と「Act」を加えてみてください。

それが積み重なれば、気づいたときには着実な合格への道を歩んでいるはずです。

学習を支えるツールや参考書は、楽天ブックスやAmazonなどで手に入るものも多くあります。

本記事で紹介したような 進捗管理ノートや過去問題集、弱点補強の専門書 を取り入れることで、PDCAの実践力は格段に高まります。

多年度受験を避け、1年でも早く合格を勝ち取るために――。

診断士流の学習改善を、ぜひあなたの勉強にも取り入れてみてください。

コメント