今回は私がどのようにして診断士試験を受験する決断をし、1次試験の合格を勝ち得たのか、赤裸々に説明していきたいと思います。

お読みいただく皆様にとって参考になればと思います。

診断士試験を受けるきっかけ

私は2013年4月に、それまでの国税勤務時代に終止符を打ち、今までとは違う環境を求めて民間企業に転職しました。

民間企業では、間接的に経営に携わる立場であったことから、経営の勉強が必要と考え、どうせやるなら経営に関する資格を取得する方が、リタイア後も活用できると思い、MBAか中小企業診断士のどちらかを取得することを思い立ちました。

でもMBAについては、特に大学院などで主に通学をして勉強する必要があり、生活上かなりタイトになると考えたため、消極的でした。

その一方、中小企業診断士は独学でも十分合格することができ、しかも国家資格であることから、すでに取得している税理士資格とダブルライセンスの相乗効果が期待できるのではないかと思いました。

結局、中小企業診断士資格の取得を進めていくことになったわけです。

1次試験の最初の合格は情報システム

診断士試験に合格するには、まず1次試験をパスする必要があり、しかも7科目もあることから、まずは自分の得意分野である「経営情報システム」から勉強を始めました。

もともと機械いじりが好きで、高校では理化部に所属し、その当時で始めたばかりのパソコン(当時はマイコンと言っていました)いじりをしており、自然とシステム周りの知識が増えていたことが、得意分野となったわけです。

1次試験は科目数もそれなりに多い反面、3年間の科目合格制度があることから、3年かけて7科目合格する計画で、まずはこの経営情報システムと他の5科目のうち1、2科目の合格を目指しました。

ここでお気づきかもしれませんが、私はすでに税理士資格を持っているので、財務会計は免除し、他の科目に注力することを考えていましたので、その点は有利に進めることができました。(しかしながら、これが2次試験を苦しめる結果になります。)

そして、試験勉強を始めて1年足らずで最初の試験に臨み、結果的には経営情報システムのみ合格できました。

2年目は中小企業経営・政策のみの合格に

2年目は結論から言いますと、中小企業経営・政策のみの合格にとどまりました。

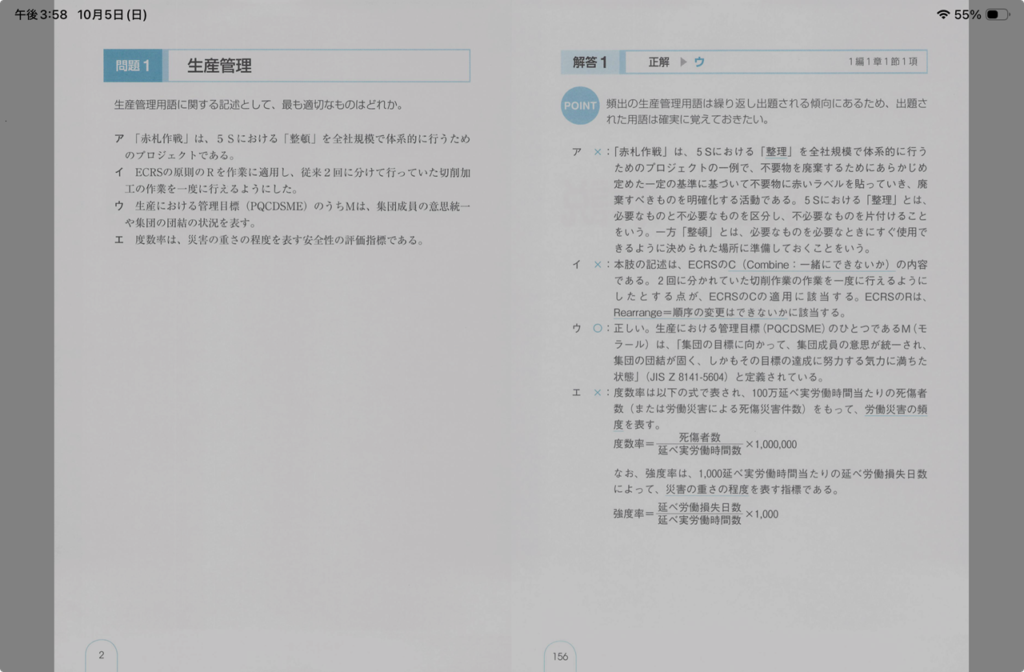

勉強法としては、TAC出版が発行している「スピードテキスト」と「スピード問題集」、「過去問題集」を使って繰り返し読み進める、という方法にしました。

私は、これらのテキストをそのまま利用するのではなく、いわゆる「自炊」といって、業者にテキストの裁断を依頼し、それをスキャナー(Scan Snap)で読み取ってPDF化し、iPadに入れて通勤電車内で読む、という方法を取りました。

なぜこの方法を取ったかというと、通勤電車内では「スピード問題集」を繰り返し解いて行くわけですが、本のままだと問題と解答のページが離れており、いちいちページを飛ばしてみるのが面倒だと思ったからです。

問題ページのすぐ次に解答ページがあれば、いったんPDFを分解してページ順を揃える手間はありますが、ページをそのままめくりながら効率的に読み進めることができるので、結果的にはこの方法で2科目目の合格を果たすことができました。

上の画像は、実際に自炊によりページを入れ替えた問題集です。(「2019年度版 中小企業診断士 最速合格のためのスピード問題集 3 運営管理」(TAC出版)より)

しかしながら、2年目に1科目しか合格できないようでは、あの1年で4科目合格しなければならず、この方法だけでは無理だと悟り、別の方法を検討せざるを得ませんでした。

TACの通信講座を受講することを決意

そもそもテキストや問題集をTACにしたのは、試験対策として数多くの出版物を手掛けていることに信頼感を得たからです。

それならば、残りの1年は、最新の試験対策を直接講義や演習で身につけることが最善ではないかと悟り、TACの通信講座を受けることにしました。

そして送られたテキストや問題集は、さすが過去問を踏まえての対策が施されていると感心しました。

通信講座であることから、VODを利用した講義をマイペースで進めることができ、しかも次の試験日程に合わせてプログラムが組まれていることから、そのカリキュラムに沿って進めていくことにより、知識やスキルがどんどん身につけていくことができました。

残り4科目の中で、特に苦労したのは「企業経営理論」でした。

私は昔から文章読解が苦手で、企業経営理論の設問文の難解さに辟易していたものでした。

そのため、選択肢の各設問文がなかなか頭に入ってこないため、明らかに正しい文以外はほとんど感覚で解いていました。

TACの演習でもその傾向は続いたのですが、すなわち正解・不正解の文章の判別力が朧げながら身についたようで、徐々に演習の正答率が上がったように思います。

そうこうしているうちに、3年目の1次試験を受験する日が近づいてまいりました。

合格を手にして

試験は3回とも同じ会場でしたが、3回目はTACの講座を受講していたことから、その際の講師の先生の顔を覚えており、試験当日に会場の入り口で講師本人から声援を受けた時は感動を覚えました。

これは普段テレビでしか見ていないタレントを間近で見るのと似た感覚かと思います。

試験は「経済学・経済理論」、「企業経営理論」、「経営法務」、「運営管理」を受験しましたが、結論から言いますと、経営法務以外は60点以上だったのに対し、経営法務だけ50点代でした。

実際、この年の経営法務は難しかったようで、のちのTACの解説講義でもそのようなことを話されていました。

しかしながら、試験の仕組み上、1科目が40点以上でその他の科目との平均が60点以上なら合格なので、1次試験は合格することができたのです。

合格はできたものの、この後3ヶ月後に2次試験を受験することになり、喜びも束の間となるわけですが、まずは安堵することができました。

以上が私の診断士1次試験合格までの道のりでした。

今までノウハウばかり書いてきましたが、たまには私の実体験を提供し、読者の皆様の合格へのヒントになれば、と思います。

引き続き、他のノウハウで有用なスキルを身につけ、合格を勝ち取ってください。

コメント