「実務補習」と「登録養成課程」の最大の違いは――2次試験を受けて合格するか、それとも受けずに“修了”で登録要件を満たすかです。

実務補習は2次試験に合格した人が登録に必要な実務要件(15日以上)を満たすためのプロセス。

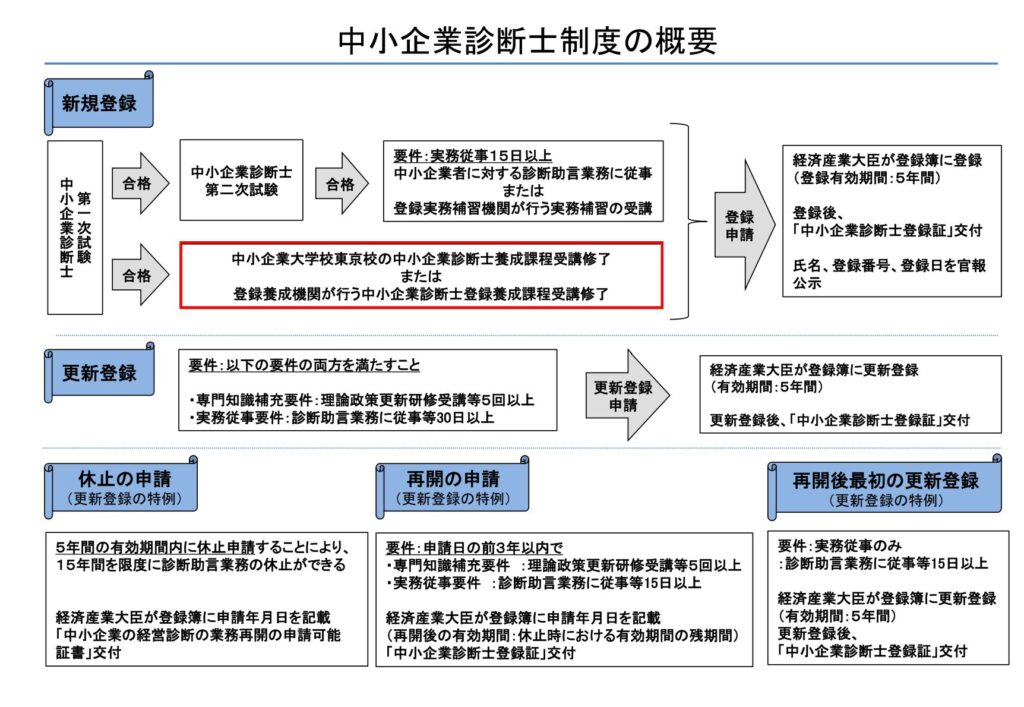

一方、登録養成課程は1次試験合格者が所定のカリキュラムを修了することで、2次試験を経ずに登録申請の要件を満たせる“もう一つのルート”です。

この違いは、シニア層にとって学び方・期間・費用配分・体力的負担に直結します。

実務補習は2次合格日から3年以内に15日以上をこなす短期集中型。

登録養成課程は6か月前後の体系学習+企業診断演習を通じて実践力を積み上げ、修了日から3年以内に登録申請する流れです(中小企業大学校の募集要項・中小企業庁の申請手引きより)。

本記事では、「独立志向」「社内活用」「定年後のライフワーク化」という将来像別に、2次試験ルート(実務補習)と養成課程ルートの適性を診断士的視点で具体化。

迷いがちな“時間と投資のバランス”を、シニアの学び直し戦略として最適化する選び方を提案します。

登録養成課程の基本を知る

中小企業診断士試験に合格し、正式に資格登録を行うには、一定の「実務経験」を満たすことが必須条件です。

多くの受験生は2次試験に合格した後、「実務補習」と呼ばれる中小企業支援の現場に参加し、延べ15日以上の診断活動を通じて実務要件を満たします。

一方で、「登録養成課程」というもう一つのルートがあります。

これは1次試験合格者が所定の大学院や専門教育機関でカリキュラムを修了することで、2次試験を受けずに資格登録要件を満たせる制度です。

つまり「実務補習=2次試験に合格した人の実地研修」、「登録養成課程=2次試験免除の学習プログラム」という位置づけになります。

登録養成課程では、座学での理論学習に加えて、グループでの企業診断演習やケーススタディが組み込まれています。

期間はおおむね6か月から2年ほどで、内容は「診断士として必要な分析・提言のスキルを体系的に学ぶ」ことに重点が置かれています。

修了後は、実務補習を受けたのと同等に扱われ、修了日から3年以内に登録申請を行うことで、中小企業診断士として名簿に登録可能です。

シニア層にとって大きな魅力は「2次試験を回避できる」点です。難易度が高く、合格率20%前後と言われる2次試験を経ずに済むため、学習の負担を軽減できる一方で、まとまった学費や時間投資が必要になるのも事実です。

次章では、この登録養成課程と実務補習との違いを整理してみましょう。

実務補習との違いを理解する

登録養成課程を正しく理解するためには、もう一方のルートである「実務補習」との違いを押さえておくことが欠かせません。

両者はどちらも中小企業診断士として登録するための実務要件を満たす制度ですが、その出発点とプロセスが大きく異なります。

まず実務補習は、2次試験に合格した人だけが参加できる制度です。

全国の中小企業診断協会が主催し、実際の中小企業を訪問して診断・提案を行う“現場型プログラム”になっています。

1回5日間のコースを複数回受講し、合計15日以上を修了すれば要件をクリアできます。

短期間で完結するため、仕事を続けながら集中的に経験を積みたい人に向いています。

一方の登録養成課程は、1次試験合格者が進めるルートで、2次試験そのものを免除できるのが最大の特徴です。

大学院や専門機関で半年程度のプログラムを履修し、理論講義と企業診断演習を重ねながら、診断士として必要なスキルを体系的に習得します。

こちらは現場に出向く回数は限られるものの、座学とケーススタディを通じて幅広く学び直せる仕組みです。

さらに大きな違いは、時間と費用の負担感です。

実務補習は十数万円程度の受講料で済む一方、登録養成課程は100万円以上の学費がかかるケースが多く、通学のための時間確保も必要になります。

その代わり、2次試験を回避できる安心感と、学術的な裏付けを持った知識習得が得られるのです。

こうした相違点を整理すると、実務補習は「短期集中・現場志向」、登録養成課程は「体系学習・2次試験免除」という性格を持つと言えます。

どちらが自分に合うかを判断するには、ライフスタイルやキャリアの方向性と照らし合わせることが重要です。

シニア層が登録養成課程を選ぶメリット

シニア層にとって、登録養成課程は単なる「2次試験免除」という利便性以上の価値を持っています。

特にキャリアの後半戦を見据える世代にとって、以下のようなメリットが挙げられます。

1.2次試験の負担を避けられる

中小企業診断士試験の最大の関門は2次試験です。

与件文の読解力や論理的な記述力が問われ、合格率は例年20%前後。

50代以降では、記憶力や処理スピードに不安を感じる方も多いでしょう。

登録養成課程を選べば、この試験突破の重圧から解放され、安心して資格登録に進めます。

2.知識を体系的に整理できる

養成課程は大学院や専門機関が実施する教育プログラムで、経営戦略・財務・人事労務などを改めて体系的に学べます。

シニア層がこれまでの実務経験を振り返りつつ、診断士としての知識体系に落とし込むことで「実務と理論の橋渡し」が可能になります。

3.学び直しによるリスキリング効果

定年後も現役として活動したいシニアにとって、“学び直し”は新しい自己投資の形です。

養成課程では企業診断演習やケーススタディを通じて現代的な課題に触れられるため、最新の知識を身につけると同時に、自分の経験をアップデートする機会になります。

4.人脈形成のチャンス

同じ課程に参加する仲間は、社会人経験を持つ多様なバックグラウンドの人たちです。

特にシニア層にとっては、現役世代や他業界の人材とネットワークを築けることが、独立後の活動やセカンドキャリアの土台になります。

これらの要素を総合すると、登録養成課程は「学び直しの場」としても大きな意味を持ち、単なる資格要件のための制度以上に、キャリア後半戦を充実させる戦略的選択肢となり得ます。

登録養成課程のデメリット・注意点

登録養成課程には多くのメリットがある一方で、シニア層が選択する際に注意すべきポイントもあります。

ここを理解せずに受講を決めてしまうと、途中で後悔する可能性があるため、事前に現実的な負担を把握しておきましょう。

1.高額な費用負担

登録養成課程は、大学院や専門教育機関が実施するため、受講料は100万円以上かかるのが一般的です。

教育訓練給付金の対象となる場合もありますが、それでも数十万円規模の自己負担は避けられません。定年を控えた世代にとっては、大きな投資判断になります。

2.長期間にわたる拘束

プログラムは半年〜2年に及ぶケースもあり、平日夜間や週末を中心に定期的な通学が求められます。

仕事と並行する場合はスケジュール調整が大きな負担になり、特に地方在住者にとっては通学コストや移動時間も課題となります。

3.修了後の登録期限がある

登録養成課程を修了しても、すぐに診断士として活動できるわけではありません。

修了日から3年以内に登録申請を行わなければ効力を失ってしまうため、その間に活動計画を立てる必要があります。

定年退職や転職のタイミングと重なる場合、先延ばしにしていると登録の機会を逃してしまうリスクがあります。

これらのデメリットを理解した上で、費用・時間・学習スタイルのバランスをどう取るかが、登録養成課程を選ぶ際の大きな判断材料となります。

どちらを選ぶべきか?将来像から逆算する

「実務補習」と「登録養成課程」のどちらを選ぶべきかは、最終的にはあなたが診断士資格をどう活かしたいかという将来像から逆算するのが賢明です。

単に「費用が安いから」「試験を回避できるから」という視点だけではなく、資格取得後のキャリア設計と照らし合わせることが重要です。

1.独立開業を目指す場合

独立して中小企業の支援を本格的に行いたい方には、実務補習がおすすめです。

現場で経営者と直接向き合う経験を積めるため、診断士としての実践力と即戦力を養いやすいのが大きな魅力です。

また、同じチームで活動する受講仲間とのネットワークは、独立後の案件獲得にもつながります。

2.社内キャリアに活かす場合

企業内診断士として社内の経営企画や管理部門で活かしたい場合は、短期集中で完了できる実務補習の方が現実的です。

登録養成課程は時間的拘束が長く、仕事との両立が難しいケースも多いため、効率重視で資格登録を済ませる方が適しています。

3.定年後のライフワークにする場合

「定年退職後に地域企業を支援したい」「人生100年時代の学び直しとして活用したい」と考える方には、登録養成課程が有力な選択肢です。

2次試験を回避できるだけでなく、体系的な知識を学び直す機会や、大学院ネットワークを通じた新しい人脈が得られる点は、セカンドキャリアを豊かにする資産になります。

最終的には、“資格取得後にどう生きたいか”という未来像から選択することが、後悔しないための最大のポイントです。

まとめ|あなたのキャリアに合う選択を

「実務補習」と「登録養成課程」は、どちらも中小企業診断士として活動を始めるための大切なステップです。

最大の違いは、2次試験に挑むか、免除ルートを選ぶかという点にあります。

実務補習は短期集中で現場感を得られる一方、登録養成課程は高額かつ長期の投資を必要とします。

しかし、シニア層にとっては「2次試験を回避できる安心感」や「体系的な学び直し」「人脈形成」といった魅力が大きく、キャリアの後半戦を豊かにする戦略的な選択肢となり得ます。

最終的には、あなたが診断士資格をどのように活かしたいのかという未来像を明確にし、それに合ったルートを選ぶことが大切です。

費用や時間の制約を冷静に見極めながら、学びとキャリアの両立を図ることで、診断士としての新しい人生の一歩を踏み出すことができるでしょう。

最後に、登録養成課程のより詳細なイメージを掴むために、実際の登録養成課程を運営しているサイトをご紹介しますので、ぜひ覗いてみてください。

私も診断士登録でお世話になったところですので、参考になれば幸いです。

👉「日本マンパワー 中小企業診断士 登録養成課程」

コメント