「運営管理って、なにから手をつければいいのかわからない…」

そんな声をよく耳にします。

中小企業診断士試験の中でも、運営管理は「現場系」の印象が強く、初学者にはとっつきにくい科目と感じられがちです。

ですが、実は“図で整理”するだけで、生産と店舗の仕組みが一気に見える化され、学習効率が飛躍的にアップします。

本記事では、試験対策だけでなく実務にも活かせる「運営管理の全体像」を、図解を通してやさしく解説していきます。

運営管理とは?中小企業診断士試験での位置づけ

「運営管理」は、中小企業診断士1次試験・全7科目のうちの1つで、生産管理と店舗・販売管理という2つの領域から構成されています。

実際の中小企業の現場でもよく見られるように、「作る」と「売る」の仕組みを体系的に学べるのが、この科目の最大の特徴です。

診断士試験では、企業経営理論や財務会計と並び、比較的得点源になりやすいと言われる一方、「なじみがないから苦手意識がある」「図や用語が多くて混乱する」という声も少なくありません。

特に文系出身で製造業や小売業に関わった経験がない方にとっては、最初のハードルが高く感じられるかもしれません。

しかし、安心してください。

運営管理は「仕組みの科目」。つまり、体系だった構造と流れを理解すれば、丸暗記に頼らずとも得点につながるのです。

そこで効果的なのが、「図で学ぶ」というアプローチ。工程の流れ、店舗のレイアウト、需要と供給の調整…これらをビジュアルで捉えることで、断片的だった知識がつながり、理解が深まります。

また、この科目の学習は、試験対策にとどまらず、実務や現場支援、コンサルティングにも直結する知識となります。

中小企業支援においては、生産現場のムダを見抜く視点や、売上を上げるための店づくりへの理解が求められます。

運営管理の学びは、まさに「現場改善の第一歩」なのです。

以降の章では、この「運営管理」の全体像を、生産管理と店舗管理の両面から図解を交えてやさしく解説していきます。

初学者の方も、ぜひ気負わず読み進めてみてください。

図で学ぶ「生産管理」の基本

生産管理とは、「モノをつくる仕組みをどう設計・運営するか」を体系的に学ぶ領域です。

製造業に限らず、サービス業や飲食業など、あらゆる“プロセスが存在する業種”に共通する考え方ともいえます。

中小企業診断士試験では、毎年のように問われる定番テーマがいくつかあり、それらを“図で整理”することで理解が格段に深まります。

ここでは、試験にも実務にも役立つ代表的な切り口を紹介します。

生産形態|どのようにモノをつくるのか

まず押さえたいのが「生産形態」です。これは、製品の種類や生産ロットの違いに応じた分類で、以下のようなパターンに分かれます。

| 生産形態 | 特徴 | 例 |

|---|---|---|

| 多品種少量生産 | 種類は多いが1種類あたりの量は少ない | オーダーメイド家具、精密部品 |

| 少品種大量生産 | 種類は少ないが同じものを大量に生産する | 飲料、食品、家電 |

| 個別生産 | 顧客ごとに異なる製品をつくる | 建築、特注機械 |

図にすると以下のように整理できます:

┌──────┐

│ 多品種少量 ├──→ 柔軟な工程設計が必要

├──────┤

│ 少品種大量 ├──→ 標準化・自動化で効率追求

└──────┘

試験では、この分類に関連する設問(例えば「この企業の生産形態はどれに該当するか」)が頻出です。

生産方式|どうやって生産を進めるのか

次に重要なのが「生産方式」。こちらは、実際の製造工程をどう管理するかに関する考え方です。特に以下のような用語は毎年のように問われています。

プッシュ方式:需要予測に基づいて先に生産を進める方式(例:大量生産ライン)

プル方式(かんばん方式):実際の注文や工程進捗に応じて後ろから引っ張るように生産する方式(例:トヨタ生産方式)

これらを図で表すと以下のようになります。

プッシュ方式:需要予測 → 生産計画 → 製造 → 在庫 → 販売

プル方式 :注文 ← 製造 ← 部品 ← 資材(必要な分だけ補充)

試験では「この方式の特徴は?」「どちらが在庫を持ちやすいか?」などが問われるため、流れを図でつかむことが有効です。

生産管理の全体像|5MとPDCAで把握する

最後に、生産管理を包括的にとらえる視点として「5M(Man, Machine, Method, Material, Money)」や「PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)」があります。

5M:どの要素にムリ・ムダ・ムラがあるかを分析する

PDCA:改善を繰り返すフレームワークとして、現場改善の基本

以下のように、要素と流れを視覚的に理解しておくと、知識が断片化せずに定着します。

【5M】 人・機械・方法・材料・資金 → どこを改善すべきか?

【PDCA】 計画 → 実行 → 評価 → 改善 → 計画・・・(繰り返し)

図で整理して学ぶことで、「何がどうつながっているのか」が見えるようになります。

次章では、同じく重要な「店舗管理」の基本を図解で学んでいきましょう。

図で学ぶ「店舗管理」の基本

店舗管理は、「モノをどう売るか」「お客様にどう届けるか」に焦点を当てた領域です。

小売業はもちろん、飲食・サービス業でも共通して使える知識が多く、実務にも直結しやすい分野です。

中小企業診断士試験では、「店舗レイアウト」や「在庫管理」「販売促進」など、比較的イメージしやすいテーマが頻出します。

ここでは、試験でもよく問われる図解テーマを中心に、わかりやすく整理していきます。

レイアウトと動線設計|「ついで買い」を誘うしくみ

店舗のレイアウトは、売上に直結する重要な要素です。試験では、以下のような基本パターンがよく登場します。

| レイアウトの種類 | 特徴 | 主な業種 |

|---|---|---|

| グリッド型 | 通路が直線的、商品配置が規則的 | スーパーマーケット、ドラッグストア |

| フリー型 | 自由な通路・演出重視、滞留時間が長い | アパレル、雑貨店 |

| ライン型 | 動線に沿って商品を配置 | 家電量販店、ディスカウント店 |

図で示すと以下のように整理されます:

【グリッド型】

┌──┬──┬──┐

│ ■ │ ■ │ ■. │

└──┴──┴──┘

【フリー型】 → ゆるやかな動線・滞留スペースあり

【ライン型】 → 一方向に進む導線上に商品を配置

「どの配置が最も購買率に貢献するか?」という設問が出ることもあり、特徴とメリットをセットで押さえておくことが大切です。

在庫管理と発注方式|売れ筋と死に筋の見極め

在庫管理では、「売れ残りをいかに防ぎ、欠品も出さないか」がテーマです。

中でも以下の2つは、図で理解するとスッと頭に入ります。

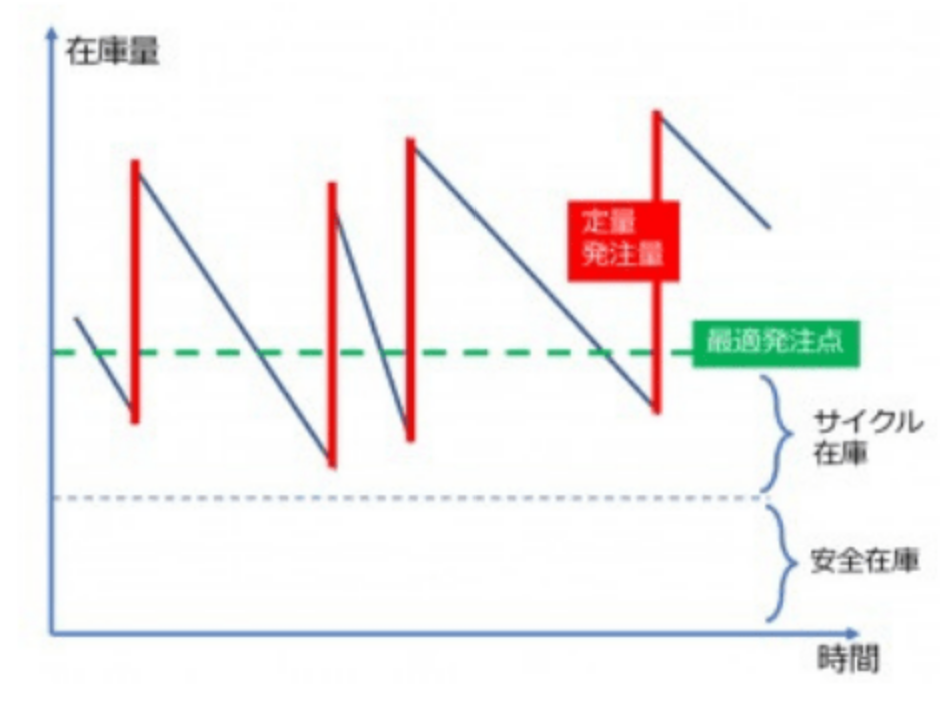

定量発注方式(EOQ):在庫が一定量を下回ったら、決まった量を発注する

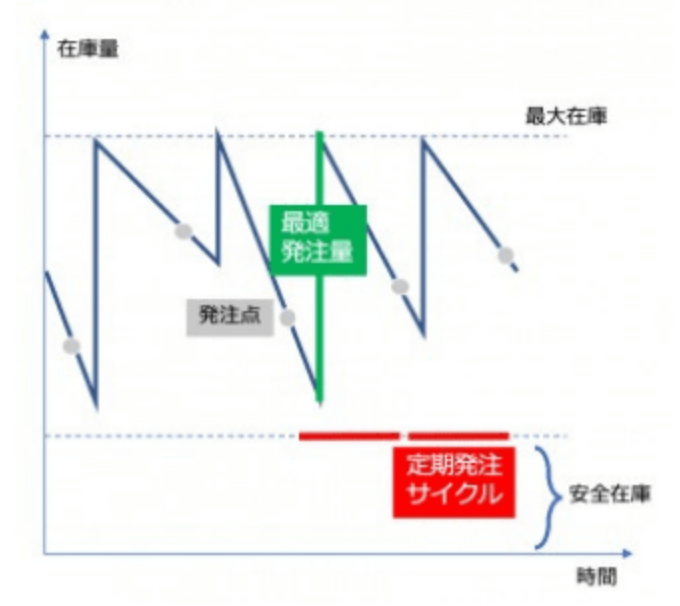

定期発注方式:一定期間ごとに在庫を確認し、変動に応じて発注量を決める

図にすると違いは明らかです:

定量発注:在庫が減るたびに一定量を補充

図の引用元:SmartMatCloud 在庫管理術 定量発注方式|発注点の決め方とは?メリットとデメリットを解説

定期発注:決まったタイミングで発注

図の引用元:SmartMatCloud 在庫管理術 定期発注方式|定量発注方式との違いは?メリットとデメリットも

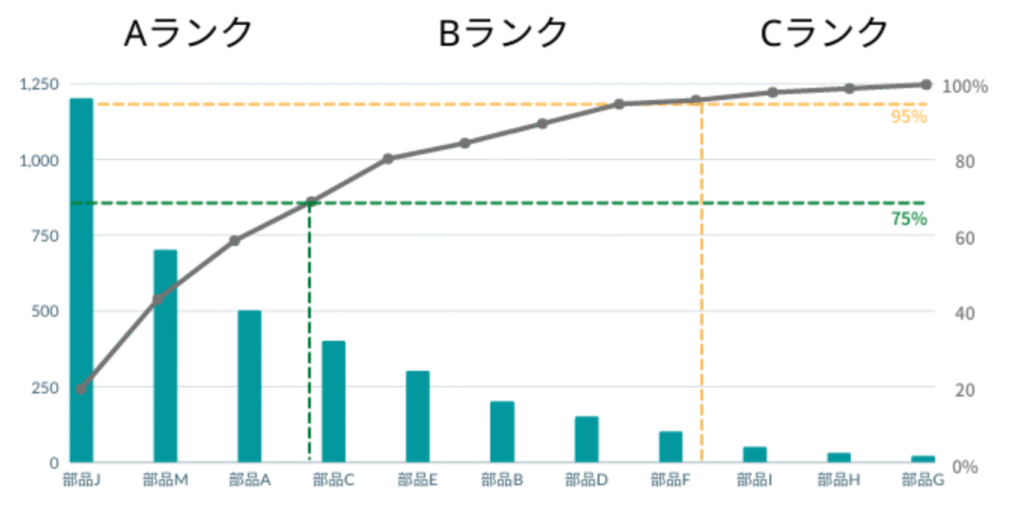

また、「ABC分析」も頻出テーマです。

これは、商品を売上貢献度で分類し、重点管理を行う考え方です。

A:少数で売上の大半を占める(重要商品)

B:中間層

C:多くあるが売上貢献は小さい(死に筋)

図でのイメージ:

図の引用元:SmartMatCloud 在庫管理術 ABC分析

販売促進とPOP・陳列の工夫

店舗管理では「いかに売るか」という販促戦略も重要です。以下の要素は、現場でもよく使われ、試験でも問われます。

POP広告(Point of Purchase):商品情報・価格・おすすめ文句を掲示

クロスMD(関連陳列):カレーのルーと福神漬けを一緒に並べるような売り場構成

フェイス管理・棚割り:見せたい商品をどこに何面出すか、どの棚に配置するか

図で表すと、こんなイメージになります:

棚:──────

│福神漬 │

│カレー │ ←関連性でクロス陳列

│ご飯の素│

──────

「顧客導線×視認性×関連性」をどうデザインするか――この視点が、店舗管理の本質です。

このように、店舗管理は実際の店舗運営を支える知恵の宝庫です。

知識を図で整理すれば、よりリアルな理解につながります。

次章では、試験対策だけでなく学習効率や実務活用を意識した「おすすめ書籍・教材」をご紹介します。

おすすめ図解テキスト・問題集

運営管理の理解を深めるには、「図解で整理する理解法」と「問題を通じたアウトプット」の両方が重要です。

ここでは、それぞれに適した市販教材を紹介します。

📘 図解重視テキスト:全体像をビジュアルでつかむ

『中小企業診断士スピードテキスト:運営管理』

初学者や再学習者向けにポイントを凝縮、図と表で整理された構成TAC出版のスピードテキストシリーズで、全体構造を短時間で把握可能図解の多用により、テキスト読み飛ばしでも直感的に理解できる。

図解で全体像を押さえつつ、実務イメージも湧きやすいので、時間の限られる受験生・シニア学び直し層にも最適です。

📙 問題集重視タイプ:アウトプットで定着

『中小企業診断士スピード問題集:運営管理』

図解入門に加え、直近の過去問を解く形式で理解を進める構成よく出題される論点(ラインバランス・EOQ・陳列レイアウト等)をまんべんなく網羅TACなどでも定評ある標準テキスト。学習→問題→復習のサイクルに向いている。

問題演習を通じて「図で覚えた知識」を実践レベルまで引き上げたい方におすすめです。

📌 テキストの使い分けワンポイント

| 目的 | おすすめ教材 |

|---|---|

| 全体構造を短時間で理解したい | スピードテキスト(図解重視) |

| 問題演習で実力を試したい | スピード問題集(繰り返し演習) |

| 両方をバランスよく学びたい | 2冊併用し、「インプット→アウトプット」の学習構造を確立することを推奨 |

これらの教材を活用することで、図解を通じた理解と問題演習による知識定着の両立が可能となります。

まとめ:図で学ぶ運営管理は「つながる理解」への近道

運営管理は、生産と店舗という一見異なる分野を同時に扱うため、最初はとっつきにくく感じるかもしれません。

ですが、図を使って構造や流れを視覚的に整理することで、「点」だった知識が「線」につながり、一気に理解が深まります。

本記事では、

• 生産管理では「生産形態」「生産方式」「5M・PDCA」などの基本を、

• 店舗管理では「レイアウト」「在庫管理」「販売促進」などの頻出テーマを、

図解を交えてわかりやすく解説しました。

中小企業診断士の試験対策だけでなく、実務やコンサルティングにも応用できる運営管理。

特に50代からの学び直しや再キャリア形成を目指す方にとって、「現場を理解する視点」は大きな武器になります。

図でつかむ運営管理――。

ぜひ今回の内容を、効率的な学習と実践的なスキルアップに役立ててください。

コメント